2024年,中国一汽累计销量达 320 万辆,但其中的大部分销量来自一汽旗下的合资品牌,一汽的自主品牌红旗2024 年销量突破 40 万辆,达到 41.18 万辆,同比增长 17.4%,另一自主品牌奔腾仅贡献了150777辆,可谓九牛一毛。

如此差劲的销量成绩,都对不起奔腾拿的这一手好牌。要知道奔腾的“师兄”们都是一汽丰田、一汽大众这样的汽车品牌,要技术有技术,要颜值有颜值,但奔腾似乎怎么教都学不会。

产品换代周期的冗长,是奔腾燃油车销量下滑的重要原因之一。奔腾B70这款曾依托马自达6平台的车型,在2024年月均销量甚至不足3000辆。其背后的致命伤正是换代周期的严重迟滞——从2006年首代车型到2023年第四代车型,平均换代周期长达5.7年,而同期吉利星瑞、长安UNI-V等竞品已将换代周期压缩至3年以内。

奔腾T77的命运同样令人唏嘘。2019款车型直到2025年仍未实质性换代,仅通过配置调整勉强续命。这种“换汤不换药”的升级策略直接导致其月销量长期徘徊在三位数,经销商库存系数一度高达4.2,远超行业警戒线。反观比亚迪宋PLUS,通过每年一次的智能化升级与设计焕新,始终保持细分市场前三位。

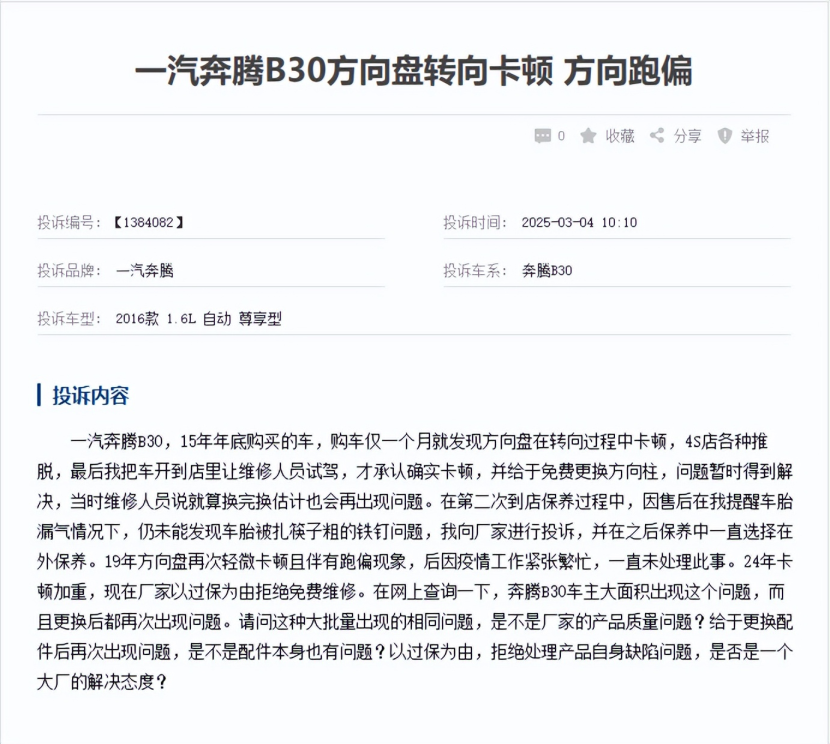

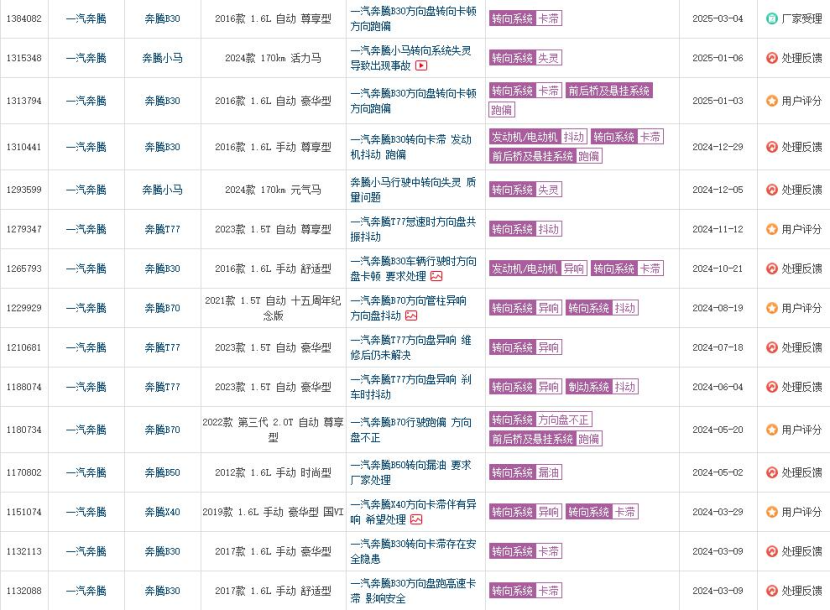

不仅是车型换代缓慢,奔腾质量也是参差不齐。车质网数据显示,2024年奔腾车型转向系统投诉量同比增长142%。山西车主史先生的B70在高速行驶时突遇转向助力失效,4S店以“刷过主机”为由拒绝质保;陕西T77车主兄先生更因变速箱传感器故障经历三次维修无果。新能源车型的质量问题更为突出。奔腾E05因"刹车刹不住"被车主联名投诉,有用户描述"制动距离明显异常,4S店检测后却称数据正常",而安全气囊传感器故障更让车主直言"开着定时炸弹"。

面对质量危机,奔腾的应对策略堪称灾难。车质网数据显示,奔腾投诉处理平均时长从2023年的21天延长至2024年的38天,配件缺货率上升至29%。更有多位车主遭遇“踢皮球”式服务——4S店推诿给厂家,厂家又要求返回4S店检测,形成“投诉-拖延-二次投诉”的死亡循环。

作为2015年就推出HEV混动车型的先行者,奔腾却在新能源赛道屡次踏空节奏。其2024年8.28万辆新能源销量中,62%来自网约车专用车型NAT,35%为微型车小马,真正面向私人市场的E01月销不足200辆。这种“低端依赖症”导致品牌溢价能力丧失——当五菱宏光MINI EV将A00级市场均价压至3万元时,奔腾小马4.89万的定价立即陷入被动。

除了产品问题,奔腾在品牌建设和营销推广上也存在明显的短板。尽管拥有强大的集团背景,但奔腾在市场上的知名度并不高。其车型设计保守、缺乏亮点,难以吸引年轻消费者的目光。面对如此严峻的市场形势,一汽奔腾的管理层承受着巨大的压力。董事长、党委书记杨虓虽然是一位财务型高管,但在汽车销售领域却缺乏经验。他能否带领奔腾走出困境,重启品牌辉煌,仍然是一个未知数。

主编点评

当质量危机消解品牌根基,当技术滞后拖累转型步伐,奔腾这个曾经的自主标杆正站在生死存亡的十字路口。能否在新能源赛道上实现"惊险一跃",将决定其成为转型教科书中的警示案例,还是涅槃重生的中国样本。

声明:本文由太平洋号作者撰写,观点仅代表个人,不代表太平洋汽车。文中部分图片来自于网络,感谢原作者。

蜀ICP备2021015352号-6

蜀ICP备2021015352号-6